科技抗“疫”武汉艾崴红外测温技术在检验抗疫中应用

作者: / / 阅读人数:0

随着社会经济的快速发展,人员流动加快,在机场、港口等国境口岸等人员密集场所,经常会有人员发热。早期对流动人员的体温监测,主要依靠人工进行,工作量大、效率低下,且为接触式检查,无法保障被检测人员隐私。2003年“非典”期间,红外测温技术开始应用于国境口岸卫生检疫,并逐渐普及,能迅速检测出体温偏高的病患人员。

近年来,入境旅客随身携带入境的动植物源性生物材料时有发现,主要有微生物、生物制品类、人体组织类、血液及其制品等。此类物品大多需要采用低温冷藏方式储存,且伴随出入境人员在国际间跨境传播,对我国公共卫生安全、国家生物、生态安全等诸多领域带来巨大威胁和风险。

人体体温监测主要是利用红外测温技术实时监测出入境旅客体温是否高于正常体温,而旅客携带的特殊物品一般都需要低温保存,根据这一特性,对现有的红外测温技术进行软、硬件升级改造,增加其对低温物品的发现、报警、监测功能,为检疫人员查验低温保存的物品开辟新的查验思路和方法。

红外测温技术原理

1800年,英国物理学家赫胥尔发现红外辐射现象:自然界中一切温度高于绝对零度(-273℃)的物体,每时每刻都会辐射出红外线。红外辐射的物理本质是热辐射,是一种由热运动产生、以电磁波形式传递的能量,辐射强度由物体的温度和表面的辐射率决定。根据这一原理,可以对物体辐射的红外能量进行采集、量化,然后根据量化结果计算出物体温度。

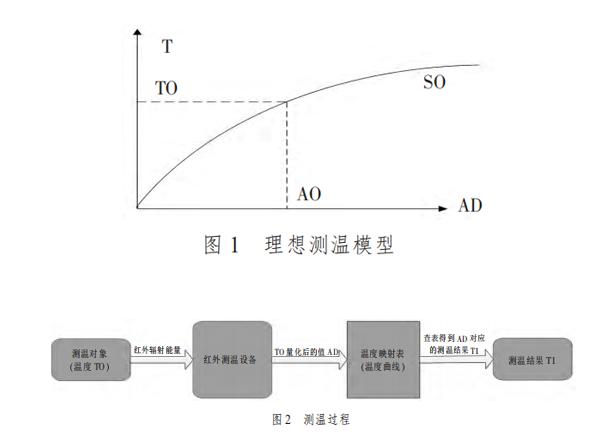

红外探测器是一种能对红外辐射信号进行量化的设备,是整个红外测温技术的核心,主要用于采集红外辐射信号并量化,其核心部件是红外焦平面阵列(FPA)。 FPA采集到强弱不等的红外辐射信号后,将其转换为电信号,再经过电压放大、A/D转换等处理,可将FPA 上每个像素点的能量信息,量化为一个14位的数字,称为AD值。 在不考虑非均匀性的前提下,由于 FPA 采集的红外信号强弱不等,最终量化出的 AD 值也不同。 因此,可将不同的 AD 值对应到不同的温度,得到一个 AD 值/温度映射表---温度曲线。 测温时,根据某点的 AD 值,在温度曲线上找到该 AD 值对应的温度,即为该点的实际温度,见图 1。

假设测温对象的实际温度为T0,FPA采集、量化测温对象的红外辐射能量,得到AD值;通过在温度曲线,查找AD对应的温度T1,即为测温结果(图 2)。 理想情况下,T0=T1。 实际情况下,T0 与 T1 之间会存在偏差,通过改进模型、修正算法,可以使偏差接近于 0。

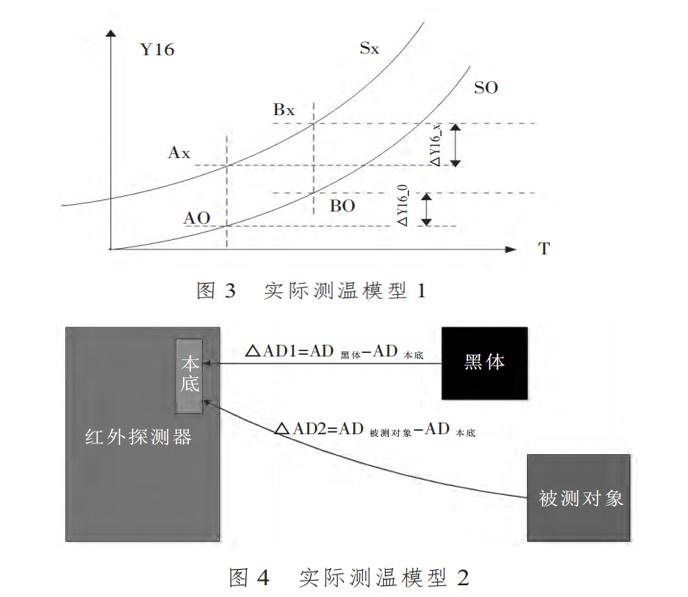

在理想测温模型中, 被测对象 AD 值与温度直接映射,形成温度曲线。 在实际测温过程中,红外探测器开始工作后, 内部产生的热量会导致快门和镜筒温度逐渐升高。快门温度升高会造成补偿时本底温度增加,即 B 值增大;镜筒温度升高会增加对探测器的热辐射,即X值的增大(图 3)。这两个因素都会导致温度测量的不准确,为保证测温的准确性,需要进行温漂校正。

为保证测温准确性,引入一个参考对象———黑体,通常,黑体的温度是一个已知量。 另外,温度曲线不是被测对象 AD 值与温度直接的直接映射,而是由被测对象AD与红外探测器本底 AD 的差值,映射到温度。假设黑体 AD 与本底 AD 的差值为△AD1,被测对象AD与本底AD的差值为△AD2,已知黑体温度为定植 T2,则测温过程如图 4所示:

第一步:探测器测出△AD1、△AD2;

第二步:计算△AD = △AD2 - △AD1;

第三步:根据 T0,确定 AD1 在温度曲线上的坐标点 P1;

第四步:以 P1 为起始点,根据△AD 在温度曲线上移动,找到△AD2 对应坐标的温度 T2;

第五步:T2 即为被测对象的温度。

红外测温技术在实际应用中, 有一些因素会影响测温精度,其中需要特别注意的是以下两点:

(1)黑体温度波动。

黑体作为测温的参考对象, 通常设定为一个定值。 在系统实际运行过程中,黑体受日照、风吹、空调制冷等外部因素,温度会上下波动;在设计测温系统时,需要将其成设计一个闭环系统:黑体实际温度通过温度传感器测量出来后,实时传递给工作主机。

(2)红外热边缘效应。

红外探测器在工作过程中,会出现 FPA 四角及周边温度高于中心温度的现象。 假设被测对象在边缘部分测出的温度为 T1,在中心部分测出的温度为T2,由于边缘热效应,T1 会比 T2 高。 实际使用过程中,最严重的情况下,T1 会比 T2 高 2℃左右,严重影响测温精度。 在实际使用过程中,曾出现以下现象:旅客在由远到近的过程中,被测出的体温逐渐升高。原因为:旅客在远距离位置时,额头出现在画面的中心部分;旅客在近距离位置时,额头出现在画面的上边缘,受边缘热效应影响,测出的温度比在远距离时要高,由此导致误报警。

要想获取准确的测温结果, 必须消除红外热边缘效应。 研究表明:探测器正对均匀反射物体时,热边缘现象最明显。采集此时的热边缘数据作为模板,经去边缘热效应算法处理之后, 能够得到相对均匀的红外图像本底。 处理后的均匀红外图像本底,经分析温差低于 0.2℃,适用于人体测温,能有效消除误报。

武汉艾崴红外测温技术的应用

目前,红外测温技术在检验检疫行业中主要用于红外人体测温与红外低温监测。红外人体测温主要用于筛查发热等体温异常人群,测温精度要求较高,国家标准为±0.3℃;红外低温监测主要用于筛查旅客携带的低温物体,测温精度要求远低于人体测温,测温误差能保证在 2℃以内即可。

红外人体测温

红外人体测温主要有以下几个步骤:红外探测器采集被测对象红外信号,量化得到AD值;AD值经温度曲线映射,得到体表温度;体表温度经体表/体内温度映射表,得到体内温度,即为人体测温实际结果。

体表/体内温度映射表是一个经验值,需要大量的人体测温实验才能得到(通过水银温度计测量人体腋下温度获得)。另外,因性别、年龄、人种等因素不同,同一体表温度对应的体内温度各不相同,需要通过一定方法,对映射值进行修正,使最终测温结果误差在±0.3℃以内。

完成人体测温之后,将测温结果与设定的报警阈值进行比较,当测量温度高于报警阈值时,测温系统抓拍被测对象的红外图片及可见光图片并保存。根据实际需要, 报警阈值可分为多档:37℃-38.5℃为轻度发热,38.5℃-39.5为中度发热,39.5℃以上为严重发热。不同报警档位系统会给出不同的声光报警提示,检验检疫人员根据报警结果,对发热人员进行分类处理。

红外人体测温报警,除了与报警阈值相关外,还与检测的像素点个数有关。人体高温部分 (通常为额头)在红外图像中会占若干个像素点,为避免单个像素点的跳变(通常为 FPA 自身原因)引起误报,通常会设定最小像素点。如,只有当相邻的4-6个像素点,温度都超过报警阈值时,才认为是有效的发热症状。像素点个数设置过少,会引起误报;像素点个数设置过多,会导致漏报。

据《安检之家》了解2003年上半年开始,“非典”疫情在全国范围内迅速蔓延。面对日益严峻的疫情形势,口岸检疫查验工作面临巨大的考验,第一代红外人体测温技术应运而生,在全国各重点机场、口岸投入使用。此项技术在快速识别发热人员,筛查“非典”疑似患者工作中发挥了积极作用,取得了良好的社会效果。

然而第一代红外测温技术,也暴漏出一些明显问题:测温精度误差较大,系统本身温度误差大于±0.4℃,导致误报;系统有效测温视场较小,只有在固定点测温,才能取得相对较好的测温效果。针对这些不足,改进后的系统,测温精度大大提高,能达到±0.4℃的人体测温误差要求;检测视场范围扩大,被测人员无需站在固定点即可完成体温检测。

2009年,甲型H1N1流感疫情在全球肆虐。此时全国口岸检验检疫部门基本都采用了新型的红外测温设备,改良后的产品具有测温精度高、检测视场大、检测速度快等特点,可同时检测多个目标。据统计,从2009年4月25日至12月31日,全国口岸检验检疫部门共发现输入性甲型 H1N1流感病例1029例,占国内输入性病例的45.5%,深圳、珠海、浙江、四川、厦门、福建等口岸发现输入性确诊病例比例达 70%以上。不断优化的红外测温技术,在近年的埃博拉出血热、寨卡病毒病、黄热病疫情等防控工作,正在发挥着不可替代的作用,为检疫人员提供了强有力的技术保障。

红外低温监测

红外低温监测的过程比红外人体测温略简单:对低温物体进行测温后, 直接使用体表温度与低温报警阈值进行比较,当测温结果低于报警阈值时,系统做出低温报警响应。

2016 年 1 月,北京首都国际机场检验检疫部门正式试用新一代红外低温监测设备, 该套设备与原有的红外测温仪集成与一体, 在进行人体体温监测的同时, 可以实时对旅客随身携带的低温物体进行监测、报警。 目前,口岸检验检疫部门对旅客携带物采用的查验模式主要采用 X 光汽车扫描技术,辅助以人员开箱查验、 检疫犬查验等等。 此种模式存在诸多不足, 比如存在判图失误造成漏检、 对低温物品无效、 检疫犬查验效果不稳定等。 红外低温监测设备对低温保存物品具有很强的灵敏性, 可以迅速甄别低温物品,并发出声光报警,为主动查验低温保存的动植物源性生物材料和特殊物品开辟了新思路。

数据显示,2015 年同期采用X光机汽车扫描技术,北京首都国际机场口岸未检出动植物源性生物材料和特殊物品。2016年1月至6月,使用红外低温监测设备后,共检测可疑低温保存旅客携带物25起,其中14起是动植物源性生物材料和特殊物品,检出率高达56%。

北京首都国际机场口岸引进的红外低温监测设备为口岸检验检疫行业首次,为查验旅客携带低温保存物品增添了新的有效方法,填补了业内空白。可以预见,随着红外低温监测设备的进一步改进和广泛应用,在口岸检疫工作中,对动植物源性生物材料及特殊物品的检出率会大大提升, 阻断未知的疫病疫情随此类物品跨境传播, 维护国门生物安全大局具有重大的社会意义。

红外测温技术在检验检疫工作中的应用,在增加传染病疫情检出率的同时可以大大降低检疫查验的人力成本。红外低温监测设备在检疫检疫工作中的应用,是对原有设备新用途、使用新领域的积极探索。通过对原有红外测温技术使用领域的新拓展和软、硬件的升级改造,实现将红外测温技术应用于监测入出境旅客随身携带的低温保存物品,填补了业内空白, 对原有检疫查验模式产生变革性影响。此类红外低温监测设备的研发和试用,为检疫查验跨境运输低温保存的动植物源性生物材料和特殊物体增添了新的有效方法,大大提高了口岸截获未经申报入境的特殊物品和动植物源性生物材料的概率,成效非常显著,对在国境口岸构建国门第一道安全防线,阻止外来风险入侵,维护国内民众安全具有重大意义。